法可夢 2025 成果回顧 × 2026 執行規劃

這一年,我們持續做一件事——

讓法律服務更可近、更有效,也更有社會影響力。

在新年開始之際,想用幾個重要數字,向所有同行的夥伴說聲謝謝。

2025 成果重點

-

2,520 次 線上法律諮詢

-

3,694 次 律師排班支援服務

-

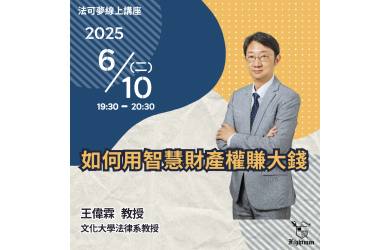

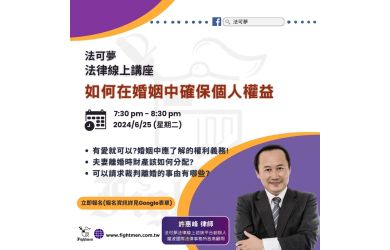

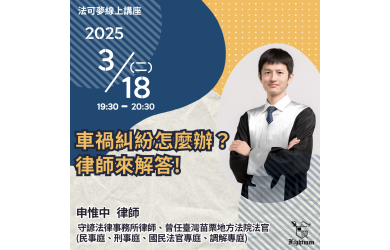

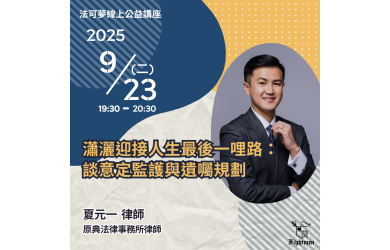

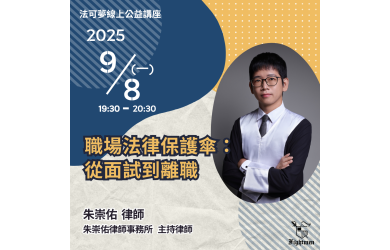

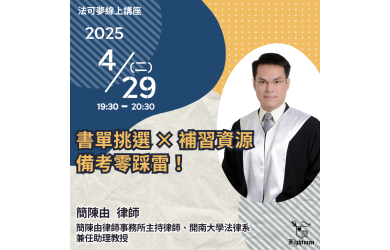

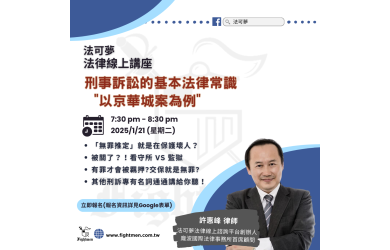

47 場 公益法律講座|4,934 人次 報名

-

法律文章 70 篇|FB 瀏覽量 244.3 萬

-

社群互動率成長 59%,新增追蹤 938 人

-

法律文章 70 篇|FB 瀏覽量 244.3 萬

-

實習生 36 人、合作大專院校 15 所

-

律師團隊突破百位達103 位、合作民代超過 11 位

-

平台完成多項升級(線上影音付費、付費諮詢全面上線)

我們相信,法律的影響力不只在案件,

更在教育、公共對話與人才培育。

2025 年實習生 36 人(較前一年增加 24 位)

-

合作大專院校 15 所

-

推動「小樹實習生計畫」與高中探索營隊,建立「實踐式學習)(learning by doing)的人才培育模式

2026 執行規劃

-

完成 ESG/碳足跡第三方認證(ISO 14067)

-

推出 Podcast,擴大法律與公眾的對話

-

發展會員制法律服務模式

-

持續拓展各項合作,深化法律服務與人才培育

-

成立法可夢法律推廣協會,擴大與校園及各公益團體合作推廣法律知識